敬告讀者: 《中大通訊》已停刊,本網暫停更新。請移玉步造訪本校最新通訊《走進中大》網頁:https://focus.cuhk.edu.hk,閱讀大學報道和消息。

海納百川

陳新安的科學、教育與人生哲學

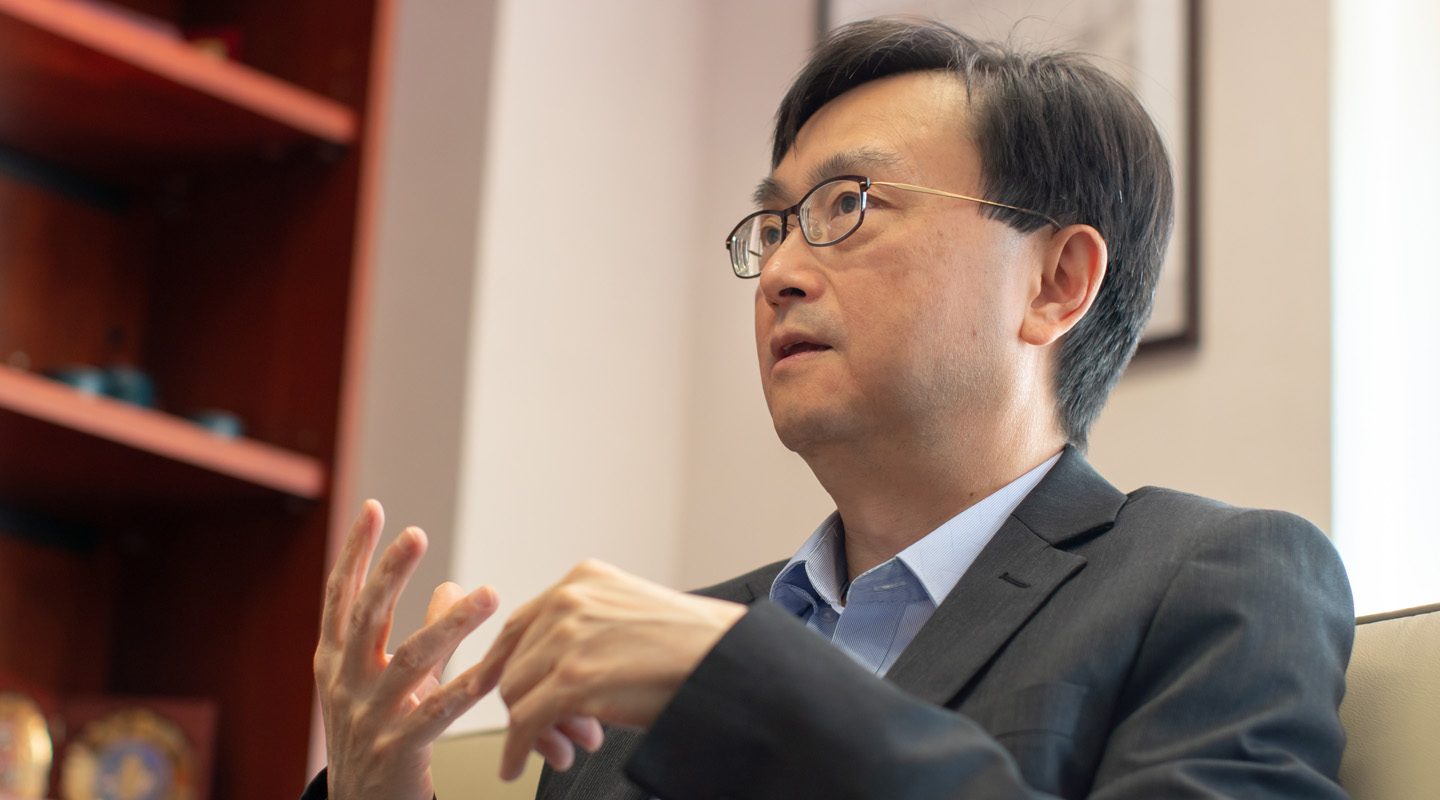

說着,他伸出左臂,右手比畫起臂上血管的脈絡。執刀三十餘年,看過無數身軀,這位中大土產的解剖學家論及人體的結構、生命之精妙,仍不禁稱奇。

「血循動脈入、靜脈出,器官有神經操控,廢物有淋巴帶走。」他既是科學家,也是基督徒,談到人體芸芸系統相輔相成、並行不悖,對造物主的敬畏,形於言色。

「太神奇了。」

今年1月接任新亞書院院長的生物醫學學院教授陳新安自幼醉心於生物的構造,對生命由形形色色的零件聚合而成的過程,甚是着迷。但他投身生物學、到後來專攻解剖和神經科學,除了是為參透大自然的鬼斧神工,亦是有感生命從無到有、匯川成海的美。出身草根的他,小時在藝術上難有甚麼訓練,然而對美這回事,還是頗有悟性。1982年,他升讀大學,山明水秀的中大自是首選。

「中大校園真的很美、很寬廣。」

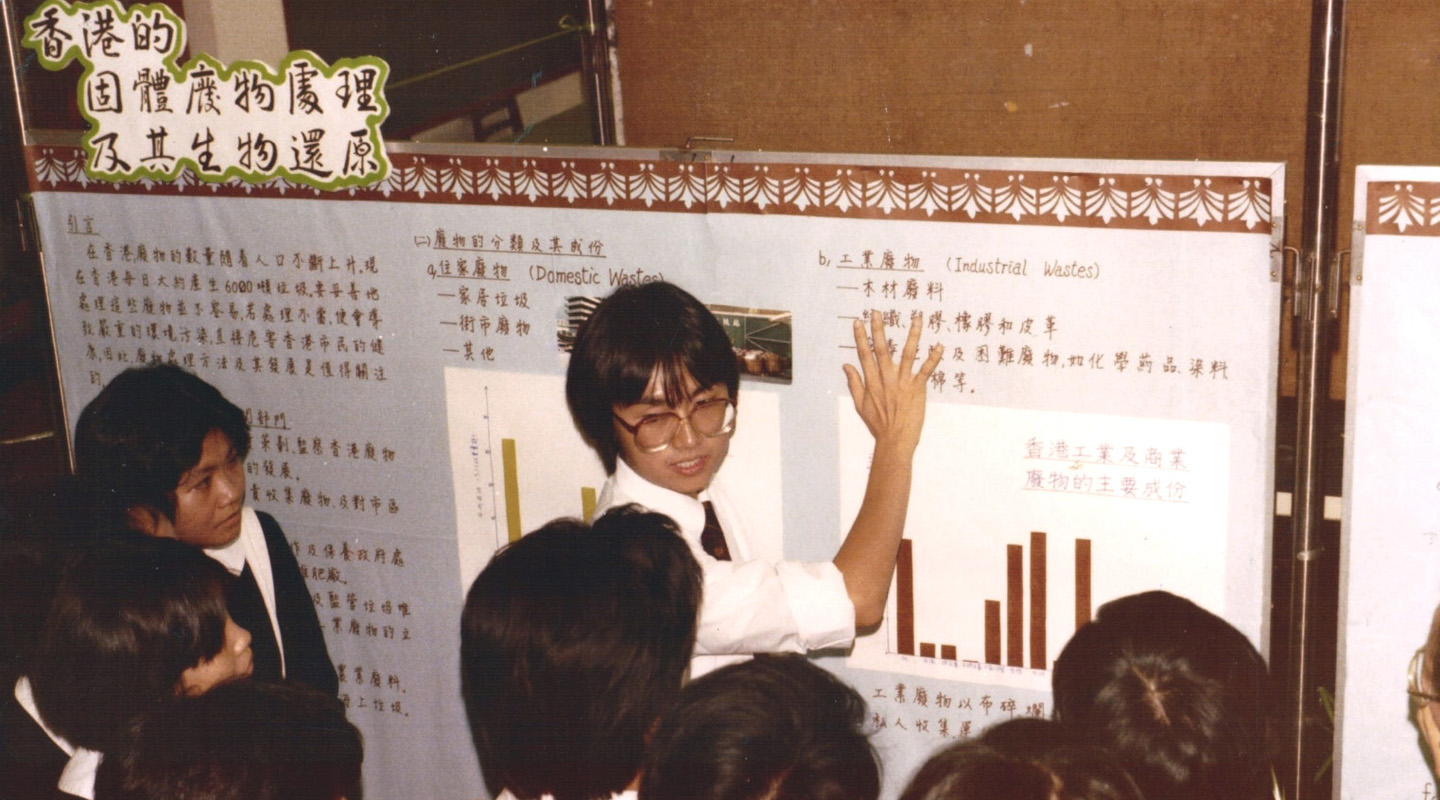

寬廣的固然不只是校園。沉浸在人才輩出、著述甚豐的生物系之餘,他找到大學生活的其它可能。他很用功學習,卻仍積極參與以至帶領各樣學生活動,畢竟這些機會是他前所未有。進了新亞——他是繼故教授余英時先生第二位回到書院出任首長的新亞校友——他的思想更是開闊。

「其時新亞學生大多出身平凡,甚或貧寒,卻都能在書院找到方向。這正是我選擇新亞的原因之一。」在知行樓住了四年,暑假則到新入伙的志文樓短居,宿舍於他就是「愜意」二字,是讓他專心讀書的地方。另一邊廂,他這個理科人也修了幾門人文課,不過那都是書院規定的通識課,起初實在談不上愜意。

「我一開始也不明讀人文所為何事。」一如現在不少同學,他面對這樣那樣的藝術作品、文化議題,開初不免頭昏腦脹,然而多年之後,卻成了書院通識課程的掌舵人。

「讀着讀着,我好像明白了甚麼,開始懂得欣賞藝術。後來年紀大了,再看當年學過的作品,又是另一番滋味。說起來我立志研究解剖,與新亞給我的美學啓蒙不無關係。」

本科最後一年,他拜於黃榮春教授門下,得以借用電子顯微鏡,窺探生命更深層的結構。在黃教授指導下,他順利完成論文,以一級榮譽畢業,隨即進入當時的解剖學系,成為該系早期碩士生之一。他在那裏遇上另一位恩師任麟孫教授,踏進神經科學的世界。1988年,他獲裘槎獎學金資助負笈牛津,修讀博士。這趟遠行,讓他立定日後的研究方向。

「論研究環境,牛津與中大分別不大。為我帶來衝擊的,是那裏的人。」他的導師十分嚴格,要學生每週輪流向全班作彙報,但陳教授就是在這樣的激盪下認清志向,決心鑽研動物視覺路徑的演進。如是者他在1991年回到中大解剖系,開始教研工作。

「剛起步做研究時,確實面對很多困難。」他說。「我有任教授留下的一台顯微鏡,已算幸運。不少人初來甫到時,眼前只有一張空桌。」至於教學,則比較順遂。他求學時體會過解剖的難處,如今自然明白學生的需要。自2000年,他十度獲頒醫學院傑出老師獎。話雖如此,他的教學生涯大多還是戰戰兢兢的過。

「以前我們一直靠政府提供無人認領的遺體。他們一來大多狀況欠佳,二來供應不穩,尤其是當他們另有用途。2012年,政府便留起了一批遺體,用以測試新建的焚化爐。」偏偏解剖是個講求實務的科目,不能紙上談兵。

「手起刀落,角度稍有偏差,切口可以完全不同。諸如此類的細節,單憑教科書是沒法明白。」陳教授說。「而若非在三維空間看過實物、若未嘗親手扒開肌肉、搜索血管、追尋神經,你是無法領略生命的奇妙。」

而除了一眾醫科生,護理、藥劑、生物醫學和中醫學生亦須學解剖。在殷切需求下,大學一度只餘六個月的遺體庫存。2011年,時任生物醫學學院防腐師伍桂麟與陳教授發起無言老師計劃,希望市民大眾捐贈遺體,身後默默讓學生探究生命的奧祕。各界分工合作下,計劃也有了生機,茁壯成長。奔走宣傳,有傳媒與社福機構幫忙,還有墳場不收分文,在無言老師任務完成後禮葬靈灰。當然,計劃成功亦有賴一班踴躍的捐贈者。

「我們起初還擔心大家會避談死亡,遑論要他們死後受千刀萬剮。我們過慮了。」生物醫學學院曾聯同社會工作學系陳智豪教授走訪遺體捐贈者,了解他們為何獻出身軀。原來不少善長是想在身故後仍能推動醫學,藉以延長他人生命,同時延長自己的影響。諺云「人死如燈滅」,然而計劃讓我們看到,逝者可為生者照亮前路,通過知識帶來希望。

「我十分敬佩他們,希望同學亦然。」陳教授說。「以前埋頭埋腦的解剖,有時會忘記面前的身體曾是個活生生的人。要記住他們不只是件死物。」教授記得處理過一具缺了十二指腸的遺體,胃部被直駁腸道。死者生前得了怎樣的病才要動此手術?患病期間,家人又是如何度日?教授深信,每道傷疤都有其故事。能從中增進學識固然是好,但尊重遺體、細聽其經歷,同樣重要。

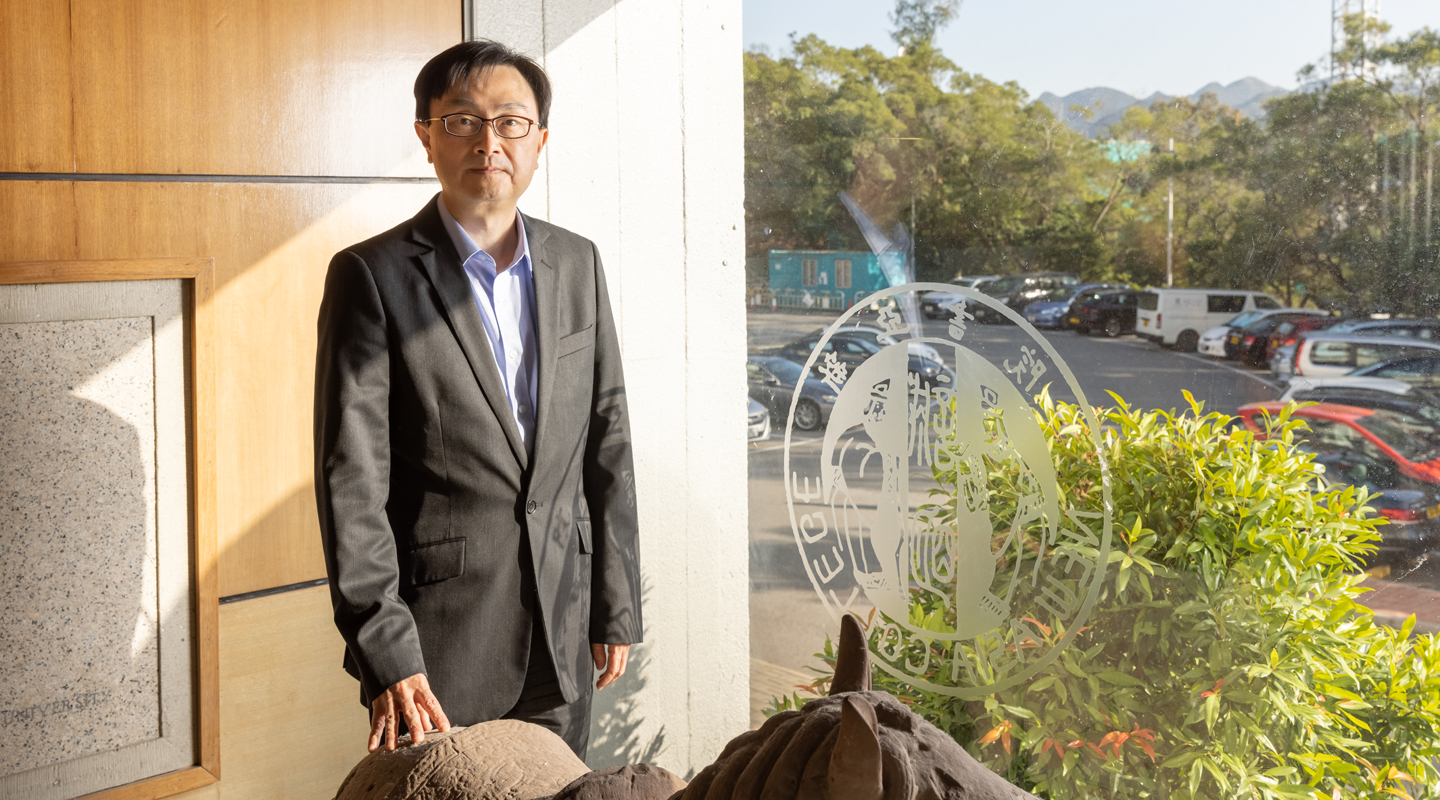

對生命構造的迷戀、對不同人事的熱愛、對結合科學與人文的執着、對調和生死的信念——凡此種種,莫不見陳教授兼收並蓄、化零為整的哲學。然而他就職院長時適逢大疫,學生都回到家中,結果上任一年,很多時間是在辦公室孤身度過。

「疫情之下,書院要繼續牧養學生,實在不易。隔着螢幕,是否真的能接觸到同學?我們時時這樣問自己。」教授半開玩笑,說學生9月回到山城後,自己才真正就任。的確,沒有學生的大學,還成大學嗎?

但話說回來,學生暫別校園,他也不是無所事事、完全孑然一身。籌款、聯絡校友這些工作,他還是要和書院團隊合作做,而縱然擔起院長重任,他仍堅持面對面教授解剖。展望將來,他想繼續推展書院的交流計劃、獎助學金,並設立基金,確保書院財政穩定。

「坦白說,我最初也不肯定自己能否勝任院長。我知道這份工作不會容易,但我想起無言老師計劃的成功,然後腦海就響起新亞校歌。」他說。「艱險我奮進。」

文/jasonyuen@cuhkcontents

圖/Keith Hiro