敬告讀者: 《中大通訊》已停刊,本網暫停更新。請移玉步造訪本校最新通訊《走進中大》網頁:https://focus.cuhk.edu.hk,閱讀大學報道和消息。

寫在邊緣上

鄧彧談東巴文的前世、今生與未來

在喜馬拉雅山脈的東麓,世居當地的納西人點起了一團火。自清帝改土歸流、儒家思想傳入,盲婚啞嫁成為那裏的風俗後,時有崇尚自由戀愛的青年寧死不屈,跳崖自盡。這一簇篝火,便是為超渡那些孩子而生。

儀式開始,族人稱作東巴的祭司戴上冠冕,走到火堆前坐下。在濃煙中,他翻開一本畫滿各種圖案的書冊,唸了起來。一頁接一頁的飛禽走獸、日月星辰,旁人莫名其妙,只有祭司能看出,那是給孩子們的一篇呼告,可教他們流落山間的靈魂,隨祖輩往生:

太初,

翠綠大地上的人們往山下走去,遷居南國……

但少年們沒有跟隨。

後來蒼穹上的繁星為他們引路,但孩子們沒有跟從……

經歷一個世紀的煙火與戰禍,這部奇書輾轉來到翻譯學系鄧彧教授手上,焦黃殘破。吉光片羽,終究是器物,任憑教授百般呵護,終要歸於塵土。然而這位語文學家知道,書中同樣歷盡滄桑、幾近滅絕的神祕文字,大可有不一樣的命運。

得名於長年將其據為己用的祭司,這套文字——東巴文——乃用以書寫漢藏語系下的納西語。雖說其使用範圍不廣,但這些外形獨特的文字還是薄有名氣,甚至有「世上僅存的象形文字」之稱。象形也者,就是以圖表意,譬如太陽這個概念,在象形文中便是直接用一個太陽圖案表示。東巴文確實有着於漢字等系統已不復見的圖畫形態,然而鄧彧教授指出,它並不見得只會把說話畫出來。

「東巴文中,象形文字確實佔了一部分,但也只是一部分而已,要不然一大堆的抽象名詞、動詞、虛詞,又該如何寫出來?」

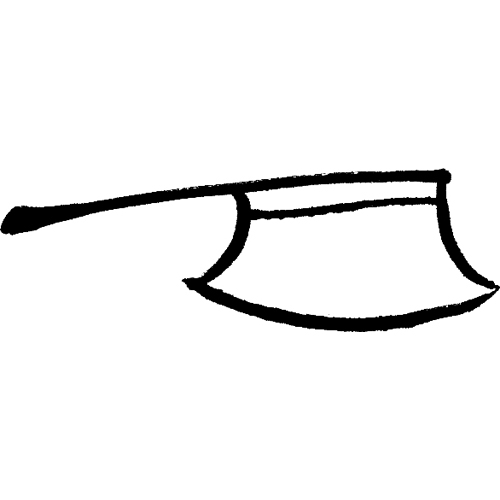

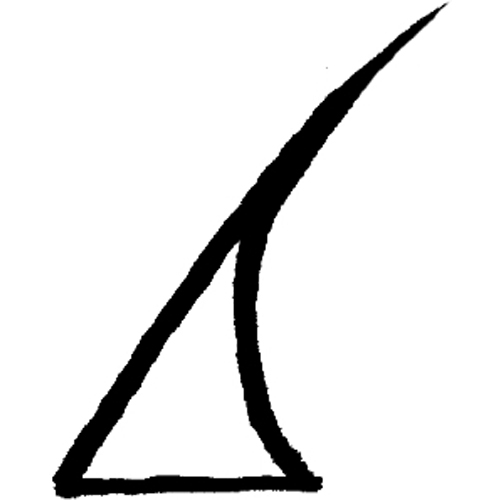

觀其層出不窮的表意方式,可見東巴文並不如大眾想像般原始。斧頭  可以是象形字,但亦可引申為鐵質;尖刺

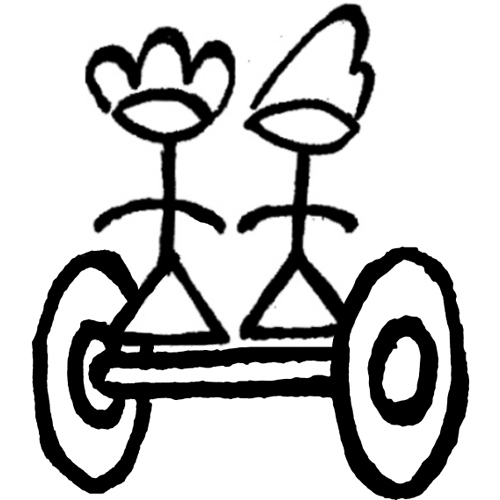

可以是象形字,但亦可引申為鐵質;尖刺  可循本義解讀,卻也可借代在納西語中發音相同的「售賣」一詞。將舊有字符合而為一,以表新詞,在東巴文亦是屢見不鮮,例如巴士

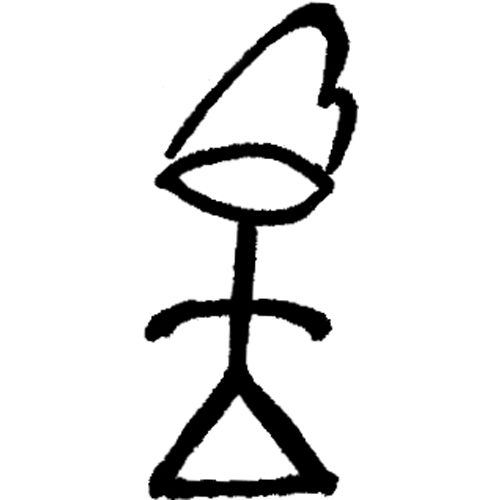

可循本義解讀,卻也可借代在納西語中發音相同的「售賣」一詞。將舊有字符合而為一,以表新詞,在東巴文亦是屢見不鮮,例如巴士  便是用男人

便是用男人  、女人

、女人  和木頭車

和木頭車  的象形字組成。

的象形字組成。

由是觀之,東巴文除了奪目耀眼,也是切實可行。雖然它主要還是用來編寫宗教文書,但亦有時可見於日記、藥方和地契。可惜這套文字一直掌握在祭司手中而不外傳,生來已是命懸一線。文革期間,它又被指助長迷信,遭受打壓,差點便隨無數文獻灰飛煙滅。直至八十年代,中國學者得以對其進行研究,同時納西腹地麗江的文化旅遊業興起,它又成為一大賣點。如此一來,這些美麗的文字方始看到生機。

「千禧年後,有指東巴文應在麗江更為顯眼。政令一下,舊城大大小小的商舖便在門口亮出店名的東巴譯文。」鄧彧教授憶述。時至今日,這些文字在麗江觸目皆是。尋常如防火告示、水機標誌者,如今也有它們的身影。

然而,東巴文距離成為日常用字仍然十分遙遠——它甚至可以說是行屍走肉,除了裝點門面,實際應用甚少。一如漢字,東巴文裏的字詞大多有各自的符號。要在日常生活運用它,識字一千幾百是少不了,而要把納西文化中各人物、地方、神明都寫出來,更要學上約四千個字符。這不經多年的正規教育是難以做到,惟當地對此不甚重視。

「現時學校每星期有一兩個小時的東巴課供學生選修,但把它編入常規課程,恐怕是不可能的任務,因為家長們肯定會質問:孩子學了東巴文就能找到工作嗎?」鄧彧教授坦言。

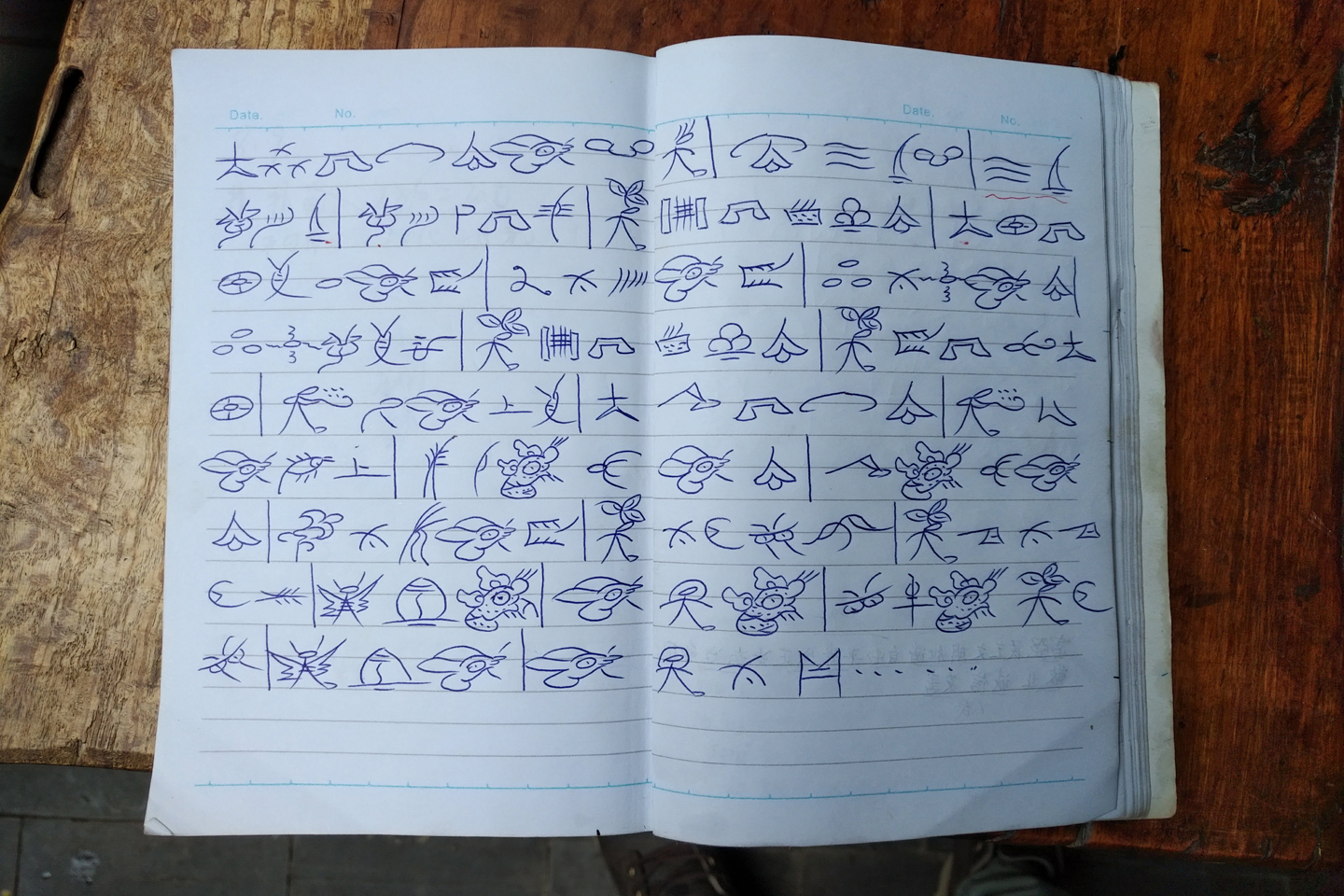

話雖如此,東巴文還是有發展空間。教授搬開他珍藏的古籍,拿出一幅影有一本記事簿的相片。記事簿的主人是個納西學生,內有一首名曲的歌詞,以一手輕重得宜、端莊秀麗的東巴文寫成。也許這套文字眼下的出路,就是成為這樣一種表現自我的工具,而教授近年正是為此四出奔走。

「我去年寫了一篇關於振興東巴文的論文後,覺得自己若是有志於此,便該走出象牙塔,不應自限於一份只有十個人會看的期刊。」他笑道。如是者他聯絡上麗江一個展覽中心,合力製作了一系列講授基礎東巴文的影片。另一邊廂,他正為自己一項獲英國國家學術院資助的研究準備在倫敦舉辦公眾展覽,希望邀得納西祭司到場誦經、並示範以東巴文寫下參觀者的姓名。不過教授也明白,東巴文的前景,到頭來還是取決於其數碼化。

「推廣東巴文的關鍵,在於我們能否輕易在各種電子器材上輸入它。要達到這個境地,我們必先為一眾字符制定萬國碼。」他說。「希望假以時日,我們能夠辦到此事,進而設計出一套拼音輸入法。」

在不少人眼中,一套如斯冷僻的文字是生是死,可能無關痛癢。若要找一個保育東巴文的原因,那大概就是它深厚的文化內涵。千百年來,這些文字把納西人和它們的神靈連繫在一起,同時在當地以至海外孕育出各種工藝——美國現代主義詩人龐德的鉅著《詩章》,便受到東巴文影響。當然,這套文字本身也是個寶庫。在東巴文中,納西人為長年颳着強風、世代蔭佑他們的雪山  畫上一個咆哮中的嘴巴。這擬人筆法精妙之餘,亦多少揭示了族人的自然觀。諸如此類的文化線索,與東巴文可謂如唇齒相依。

畫上一個咆哮中的嘴巴。這擬人筆法精妙之餘,亦多少揭示了族人的自然觀。諸如此類的文化線索,與東巴文可謂如唇齒相依。

但說到底,關心一種語文並不需要理由。鄧彧教授當年初學普通話,本科畢業後從英國約克移居浙江,後來到麗江旅行,被書店裏一本東巴字典吸引,迷頭迷腦的讀着,直到今日。他有這般狂熱,不為甚麼,只因他喜見世間有着形形色色的語文,我們不也應如此嗎?巴別塔倒下,天下語言紛亂,未嘗不是美事,畢竟這漆黑枯燥的世道,還多虧這一點點遠在天邊、近在眼前、千姿百態的星火,帶來一絲生趣。

文/jasonyuen@cuhkcontents

圖/Keith Hiro