敬告讀者: 《中大通訊》已停刊,本網暫停更新。請移玉步造訪本校最新通訊《走進中大》網頁:https://focus.cuhk.edu.hk,閱讀大學報道和消息。

繼續唱,小夜鶯

AI藝術的可能與不能

在機器橫行的年代,藝術似乎是人類彰顯其萬物之靈地位的最後陣地,是以近年人工智能在藝術上愈發廣泛的應用,令人在稱奇之餘,更覺心寒。但人工智能真的能在創作上與我們一爭高下嗎?「AI:人算不如機算?」系列今期會探討人工智能在藝術世界的潛能和極限。

1988年,大友克洋的漫畫大作《阿基拉》推出美國版。一直以來,要把傳統上只有黑白色的日本漫畫推廣到偏好彩色漫畫的西方國家,都是困難重重。據美國漫畫家史蒂夫.奧利伏(Steve Oliff)憶述,大友克洋希望跨越這道文化鴻溝,便委與他為漫畫逐格填色的大任。此任務有多艱巨繁複,不言而喻,所以時至今日,《阿基拉》仍是少數兼備黑白和彩色版本的漫畫。

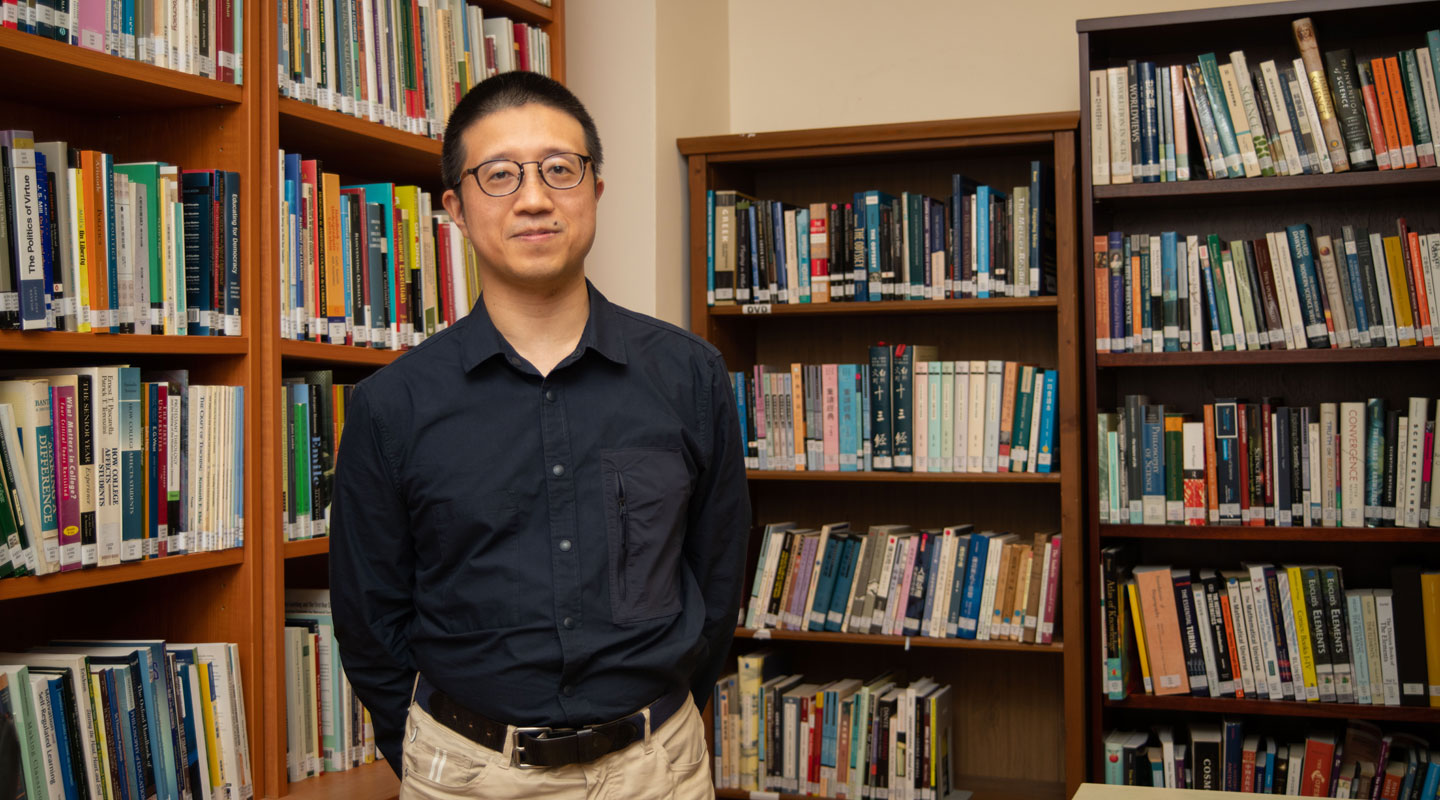

黃田津教授由此瞥見人工智能的別樣用途。

黃教授在計算機科學與工程學系鑽研電腦圖像學多年。電腦圖像學半世紀前便興起,在電影和電子遊戲製作大派用場,然而數十年來,其焦點都在真實感繪製,即是模擬立體物件、質地和光線在自然世界的形態與流動。踏入千禧年代,此領域終迎來重大突破——這還多虧一眾電玩迷。隨着人們對遊戲體驗的期望愈來愈高,圖形處理器(簡稱GPU)也變得愈來愈強大,而得益的除了遊戲玩家,還有一班科學家和工程師。電腦視覺(computer vision)應運而生,電腦繪圖亦不再停留在對現實世界的模仿。

「當我們說電腦『看見』或『理解』一幅圖像,意思其實是電腦從圖像中抽取了信息,譬如圖像的風格特徵。理論上,電腦是可以移花接木,將這些信息套用到另一幅圖像上。」黃教授解釋道。按此道理,若我們向電腦展示一幅畫,它應能憑此生成一件類似的藝術品。去年風靡網絡的線上程式AI畫伯,原理亦不過如此。程式能根據用戶選擇的風格,把任何一張相片轉化成古典油畫,而它之所以辦到此事,正正是因為它先看熟了現存各流派、時期的畫作,可以照辦煮碗,按不同風格重塑相片。正如程式的名字所示,這神來之筆靠的是人工智能,而若非過去二十年發展出強大的圖形處理器,人工智能是無法練成此般本領。

如今智能與硬件俱備,電腦就能在藝術創作方面幫上更大的忙,尤其是漫畫。「要知道漫畫這門工藝從文字到圖畫都要由畫家自己自包辦,絕對是勞心費力。」黃教授說。「幸運的話,畫家可能有幾個學徒幫幫忙,但整個過程還是要依賴人手。」理論上,自動化不一定牽涉人工智能,但沒有人工智能的話,工程師就須要為每項任務定製專屬的演算法,而每套演算法又涉及一系列須經人手調整的參數。反觀人工智能可以自學參數,隨機應變,處理不同任務。如此一來,很多工序就可以委託給機器,例子之一,正是為黑白漫畫填色。

「以前採用的是半自動做法:畫家點上少許顏色,然後由電腦填充餘下範圍。我和團隊借助人工智能,終於研發出可將工序全面自動化的模型。」黃教授說。模型的初版分兩個階段運作:電腦先會接受訓練,學懂辨認黑白紋理,然後將之移除,只留下輪廓;在第二階段,電腦會學習各種用色原則,例如人的皮膚或是頭髮通常會套用甚麼顏色和陰影,然後按照這些規矩,為畫作上色。至於新版本,則能一口氣完成任務。畫家可以給予模型提示以改善效果,但即使沒有人類輔導,其表現依然理想。

來到音樂世界,人工智能同樣遍地開花。一如視覺藝術,音樂界的自動化之夢源遠流長。

「自電腦發明之初,人們就試圖用它們製造聲音。」計算機科學與工程學系的周卓之博士說。任教中大首個本科電腦音樂科目的周博士是校友,而他在中大求學時正是兼修音樂與工程。1951年,艾倫˙圖靈的費倫蒂馬克一號電腦(Ferranti Mark 1)為英國廣播公司的製作隊演奏了一節《天佑吾皇》,史上首段由電腦演奏的音樂錄音就此誕生。學者繼而嘗試讓電腦譜寫音樂,在往後的幾十年間提出了多套方案。較早期的包括為系統建立知識庫,由專家向電腦灌輸樂理。但就如前文所說,把音樂的規則逐一寫出,可能比全人手作曲更難。再者,這些程式都是頭痛醫頭,腳痛醫腳,治標不治本。相比之下,機器學習(machine learning)可行得多。

「上世紀末的人工智能寒冬過後,電腦硬件突飛猛進,大家亦重新嘗試以各種機器學習法讓電腦製作音樂。」周博士說。機器學習法種類繁多,但大多用上一種以人類大腦藍本、名為神經網絡(neural network)的電腦系統。我們只須找來一大堆樂曲,神經網絡就能以統計學技巧,從中揣摩出音樂創作的原理,或是某作曲家的曲風。有了這些知識,電腦就能譜出全新音樂,亦可模仿大師創作。運用此技術的程式之一,是由盧森堡一間同名公司發明的AIVA。此虛擬作曲家已在法國作曲家協會(SACEM)註冊,享有版權。同樣運用神經網絡的還有DeepBach。顧名思議,此模型能單憑女高音聲部,按巴哈的風格寫出聖詠曲。

「研究人員招集一批音樂知識水平各異的人,給他們播放一連串由DeepBach所寫的曲調。平均計算,每首作品都約有一半人誤以為是巴哈真作。」同為電腦音樂專家、一直致力於人工智能教育的通識教育基礎課程司徒偉文博士說。博士指出,DeepBach其實偶爾會偏離音樂常規,有違巴哈風格。專家固然能輕易分辨真偽,但對門外漢而言,其作品足以亂真。

諸如此類的人工智能作曲家,近年如雨後春筍冒起。但對於這群樂壇新星,周博士不敢恭維。

「它們就好比乖學生,不會怎麼行差踏錯。但這樣創作出來的音樂真的好嗎?」

說到底,藝術其實可以很簡單。繪畫也者,就是在對的位置加上對的色彩,而所謂音樂,不也就是在對的時間奏出對的音調嗎?如今機器對是非對錯、常理規範有一定掌握,填對顏色音符,難不倒它們。可是藝術亦講求破舊立新,而打破常規,又必須有理有節。到目前為止,只有生物能達到這個境界,而生物之中,大概亦只有人類能做到此事。隨着人工智能的興起,機器能否在此事追上人類?

「我不敢斷言不可能,但這絕非易事。」司徒博士說。美國前衞主義詩人龐德所說的「日日新」(Make it new),其實本非難事。早在十八世紀,作曲家便透過名為Musikalisches Würfelspiel的音樂遊戲,以擲骰決定樂曲段落的先後次序,從而譜寫新曲。理論上,只要我們在本來循規蹈矩的電腦作曲模型中加入一些隨機性,它們就能譜出煥然一新的作品。但這樣的創作只屬偶然,背後並無任何美學動機。這正是人工智能的死症。

「電腦做事並無動機可言,這是它們當下面對的一大局限。」周博士說。如黃教授所言,若要電腦更上層樓,學會審美,我們可嘗試進行調查,讓一班人類為它們的作品評分,好讓其揣摩我們的口味,藉以判別美醜。但當然,它們這樣也只是人云亦云,始終沒有主見,何況其學來的只會是部分人的口味,不能代表全人類。再者,美這回事往往是超越一時一地的見解。

「史特拉汶斯基的《春之祭》首演時劣評如潮,台下真的爆發了一場騷亂。有多少人會想到,此作在百多年後的今天會成經典?」司徒博士說。「很難想像電腦能有史特拉汶斯基的真知灼見,可以無視當下千般惡言,堅信作品的價值。」

歸根究柢,機器能否從只會拾人牙慧、變得跟人類一樣能夠明辨美醜,取決於它們能否體會藝術帶來的情感。箇中關鍵,就在於它們能否擁有意識,但這似乎不太可能。製造機器的人類連自己的意識從何而來都不知道,要造出具備意識的機器就更不用說。

「人工智能是可以對情感有所認知,情況就像不喜歡重金屬音樂的人也知道那會令某些人興奮,但認知並不等於體會。」司徒博士解釋道。我們可以從重金屬音樂的音量、節奏和其它客觀特徵得知這種音樂能令人興奮,但要對此有所體會這種興奮,我們還要領略到那種令人血脈賁張的快感。如斯震撼,機器是無從掌握,而這正好解釋了為何電腦從事藝術工作時,往往需要人類介入。黃教授等人研發的漫畫填色模型便是一例。

「若畫家想用上比較特殊的顏色表達某種情感,他就得給予模型指示。」黃教授說。譬如畫家想把正常是藍色的天空畫成紅色,以營造危機將至的氣氛,他便要介入模型的選色過程,迫令其採用紅色。「學者也是在研究讓機器自行領略畫作帶來的情感。若他們最終成事,而機器又學懂為各種情感配以適當的顏色,人類或無須再介入。但觀乎情感之微妙難以數學概括,機器能否學有所成,實在是未知之數。」

「大眾對人工智能的理解往往十分極端。在大家眼中,機器不是蠢材就是神仙。」司徒博士說。話說舒伯特生前並未為其第八交響曲寫下第三和第四樂章,此後時有人嘗試續貂。兩年前,華為一款人工智能程式便為作品補上旋律,隨即在網上引起哄動。不過很快就有樂評人指出,其續作與舒伯特的風格大相逕庭,何況它補上的只有旋律,若非經人類編曲並演奏出來,根本不成大事。在盲目吹捧和全盤否定間,究竟我們該如何為人工智能在藝術世界的角色定位?

「我們的研究並不是紙上談兵,而是為業界提供真正用得着的工具。」黃教授說。除了達成填色自動化,教授等人的研究亦可用以將彩色照片自動轉換成漫畫,為畫家帶來更多方便。教授回想十年前有漫畫出版商請他幫忙,把一部正進行電子化的漫畫中的對話框除去,繼而填補空出的位置。可惜當年未有可以將此工序自動化的技術,出版商唯有把工作外判至越南。單此一項工作,最後佔了整個項目的預算足足四成。黃教授笑言,若出版商十年後才來找他,情況會截然不同:現在他們已研發出全由人工智能操作、無須經人手處理的解決方案。

「機器並非十全十美,但經人類調整,還是可以交出不錯的成果,從而大大降低藝術製作的成本。」

音樂創作的情況亦然。虛擬作曲家成行成市,從事影片製作的人如想為作品配上簡簡單單的音樂,大可不必聘請人類作曲家,節省不少金錢和時間。又例如遊戲設計師可引入人工智能作曲技術,為作品帶來源源不絕、永不重複,兼能切合每個玩家處境的背景音樂。雖然這也代表音樂人的工作機會會減少,但人工智能對他們並非全無好處。舉例說,有了虛擬作曲家,編曲家便可隨時隨地自製旋律作練習之用,不須待人類作曲家提供素材。

「人工智能可幫助我們迅速地完成自己專業以外的事情,讓我們集中琢磨自己的技藝。」

上文提到電腦必須先理解音樂的各種規則,才可譜寫樂曲。它們日積月累的知識,正可在音樂教育上發揮作用。以正在學習作曲或演奏的學生為例,人工智能可根據其對音樂常規的理解,指正他們。而人工智能從無數作品和表演歸納出的見解,更可啓發從事音樂研究的人。

「人工智能可對音樂甚或其他形式的藝術進行綜合分析,讓學者從宏觀角度了解某種風格、探究人類是如何創作藝術。」司徒博士說。凡此種種,或可為方興未艾、強調結合科技與人文的數位人文學(digital humanities)提供新方向。

說到人工智能與藝術,千言萬語,似乎都不及安徒生在1843年發表的童話〈夜鶯〉來得貼切——這恰好印證藝術是超越時地的。故事講述某中國皇帝找來一隻夜鶯來為他高歌,到後來收到一隻可以不眠不休地唱歌的機械鳥,便將夜鶯遺棄。但這新寵兒只是日復一日唱着同一首單調乏味的舞曲,而且沒有人去給它上發條便一聲不響,最終皇帝便後悔為了它而拋棄活生生的夜鶯。誠然,大自然在藝術上始終更勝一籌,但正如夜鶯回宮後對皇帝所言,以機器面對的種種掣肘,它們其實已做得很好。

「機器始終不能單憑自己造出傑作。說到底,它們只是工具,行事離不開人類的籌劃。」周博士此言,再次說明在人工智能的年代,藝術創作還是需要由人類帶領。「但在這框架內,機器確實能點石成金。」

文/jasonyuen@cuhkcontents

中譯/christinenip@cuhkcontents、charmainekwok@cuhkcontents

攝影/gloriang@cuhkimages、ponyleung@cuhkimages、amytam@cuhkimages

圖/amytam@cuhkimages